SEJARAH politik Indonesia punya kebiasaan berulang, dimana tokoh yang semula dielu-elukan sebagai pembawa harapan, kerap berakhir sebagai simbol kekecewaan kolektif. Joko Widodo pernah tampil sebagai ikon wong cilik, antitesis para pejabat elitis yang terbiasa hidup dalam lingkaran protokoler. Majalah Time pernah menahbiskannya sebagai “New Hope”, tanda bahwa dunia melihat kehadiran Jokowi sebagai representasi demokrasi yang segar. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, yang tersisa justru paradoks.

Kisah pelemahan lembaga antikorupsi menjadi salah satu contoh paling telanjang. Agus Rahardjo, mantan Ketua KPK, dengan gamblang mengaku pernah dimarahi Presiden agar kasus e-KTP yang menyeret Setya Novanto dihentikan. Sudirman Said pun pernah bersaksi soal kemarahan serupa dalam kasus “papa minta saham”.

Hasto Kristiyanto, mantan sekjen partai pengusung utama, menuding Jokowi berada di balik revisi UU KPK dengan aliran dana jutaan dolar. Pernyataan ini memang kontroversial, tetapi sulit dihapus dari ingatan publik bahwa revisi KPK benar-benar terjadi, melemahkan kewenangan penyidik, dan pada akhirnya melumpuhkan taring lembaga antirasuah.

Data mempertegas tudingan itu. Jika pada periode 2015-2019 KPK mampu mencatat 87 operasi tangkap tangan, di periode 2019-2024 jumlahnya hanya 31. Tahun 2024 bahkan hanya lima kali OTT dilakukan. Angka itu bukan sekadar statistik, tapi mencerminkan suasana politik yang menekan independensi lembaga. Indeks Persepsi Korupsi 2024 memberi skor 37 persen, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dunia. Kenaikan tipis dari tahun sebelumnya lebih mirip napas buatan ketimbang tanda pemulihan.

Di sisi lain, legislasi besar seperti Omnibus Law dan revisi UU Minerba lahir bukan dari ruang deliberasi publik, melainkan dari desakan oligarki. Para filsuf politik dari John Rawls hingga Habermas tentu akan mengernyit, dimana hukum seharusnya melindungi yang paling rentan, bukan melapangkan jalan bagi yang paling kuat. Namun di Indonesia, hukum menjelma menjadi instrumen akumulasi, dengan BUMN dan proyek strategis nasional berubah menjadi arena patronase. Garuda dan sejumlah BUMN mencatat kerugian raksasa, sementara penempatan pejabat kerap lebih ditentukan loyalitas ketimbang meritokrasi.

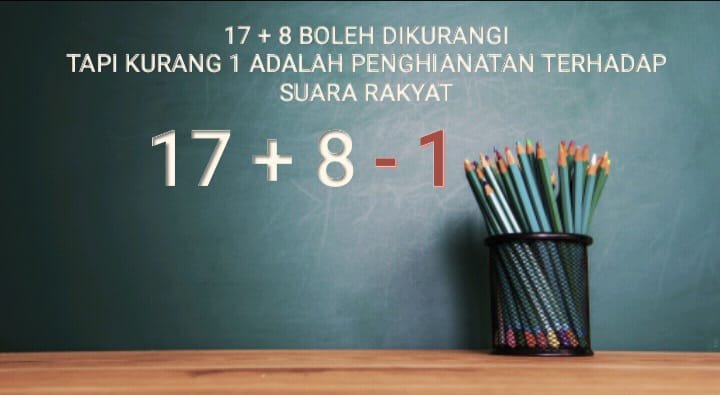

Paradoks ini semakin kentara ketika gelombang tuntutan masyarakat sipil menyeruak lewat agenda 17 + 8. Daftar panjang itu memuat beragam persoalan struktural, tapi absen dari satu hal paling fundamental yaitu pertanggungjawaban Presiden. Padahal, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pernah menempatkan nama Jokowi dalam daftar kandidat pemimpin yang dianggap memperburuk situasi korupsi global. Menyingkirkan mata rantai ini sama saja menutup lubang sejarah dengan karpet retorika.

Pertanyaannya, mengapa keberanian itu hilang? Apakah karena trauma simbolik, takut merusak mitos harapan yang dulu sempat begitu kuat? Ataukah ada kalkulasi politik yang menimbang risiko? Apa pun jawabannya, demokrasi kita kehilangan kesempatan emas untuk bersikap jujur terhadap dirinya sendiri.

Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap ruang publik. Sementara C Wright Mills menulis tentang bahaya konsolidasi kekuasaan dalam lingkaran sempit elit. Jika kritik berhenti di pinggiran, sementara pusat kekuasaan dibiarkan utuh, maka tuntutan itu hanya setengah jalan.

Jokowi boleh jadi dikenang sebagai pemimpin yang datang dari rakyat kecil. Tetapi sejarah mungkin lebih jujur bahwa ia akan dicatat sebagai paradoks sebagai sosok yang hadir dengan janji pembebasan, namun meninggalkan ruang publik yang semakin sesak oleh kepentingan segelintir orang. Dan di sanalah demokrasi diuji, apakah kita berani menutup lingkaran dengan mata rantai yang hilang, atau selamanya terjebak dalam lingkaran harapan yang tak pernah selesai.

Ditulis oleh: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)